津のほん 1986/6 VOL.3より転載

前回から2年たちました。再び足で探した、安くておいしい店。

津の街、味の歳時記 [番外編] 堀川憲二

料亭からレストランへ

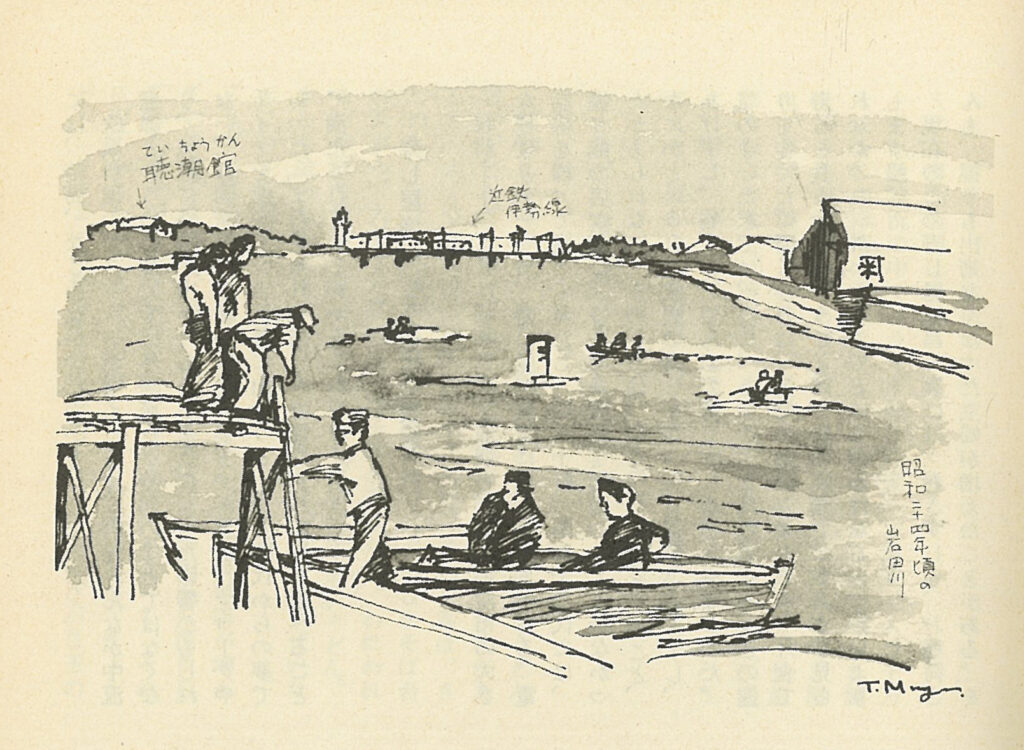

昭和一ケタから十年代半ばごろは、わが少童期。幼い日の印象が、いまも記憶の底に横たわる。それは聴潮館の想い出。聴潮館は岩田川の河口近く、その北岸にあった。家が近くだったから、よくその前を通った。静かなたたずまいの数寄屋。S級の高級料亭。時にはサーベルを吊したお巡りが、ある時には、腕章をつけた憲兵が立っていた。家に帰ってそのことをいうと、「宮さまが泊られるのや」とか、「陸軍の偉いさんが来てるのや」と家人に教えられた。聴潮館の中に入ったことはなかったが、和船やボートで岩田川を下ると、その美しい閑かな庭が見えた。伊勢市の戸田家と肩を並べる割烹旅館。天皇が何度もお泊りになった志摩観光ホテル並みの格式であった。

聴潮館以外にもいくつかの高級料亭があったが、二度の空襲で、いずれもが焼失した。戦後、古くからの料亭が復興し、それに新しい料亭が加わった。料亭というのは、夜の営業が主なのだが、やがて、和風レストランを併設して、昼定食を提供するようになり、サラリーマンにも身近な存在となった。京都の一流料亭が、昼はそれぞれ特色のある昼定食を用意して、懐ろの軽い観光客を惹きつけているのに似ている。が、津の場合は、もうひとつ魅力がない。アイデアが貧弱。

川喜田邸のあった千歳山が、アメリカの駐留軍から返還されて、そこに浜作が開業した。客に迎合するような料亭が増えた昨今、懐石料理の本流を頑固なまでに守り続けるのが浜作。この意地は通しきってほしいもの。

京都の寺院が精進料理を食べさせて人気を呼んでいるが、津にも精進料理を楽しませてくれる一身田の専修寺と半田の高西寺があって、これはちょっとした津市の自慢。県外からの来客に人気がある。

昭和二十年以前は、洋食といえば、その専門店は東洋軒、中津軒など、二、三軒だったが、高度経済成長期を迎えると、欧風料理志向に沿って、レストランが増えた。フランス料理風、イタリヤ料理風、スペイン料理風といった、いずれもナイフ、フォークで食べる料理がえらく市民の気に入ったらしい。それがファミリーレストランと呼ぶようになって、家族そろってという傾向は、ますます強くなった。

中央毛織の敷地にボーリング場ができた時、その併設レストランに、ホロヴォードというのがあった。六本木の出店という話を聞いた。ロシヤ料理の専門店。この店が好きで、ボーリングは二の次にして、よく通った。味もまあまあの部類だったが、なによりも店の雰囲気が好きだった。が、やがて店を閉めてしまった。惜しいことだった。市民には、結局、なじめなかったのかもしれない。

欧風料理のレストランが増えたのは、国民みんなが中流意識というのに加えて、外国旅行が特別のことではなくなり、気軽に外国へ出かけられるようになった影響かもしれない。外国旅行の経験のないお婆ちゃん族が、フォークやナイフを使っている風景に出合うと、少女時代からの夢であった「まだ見ぬ外つ国」への憧れが、料理を食べることで満たされているのかもしれないと思う。

寿し屋増殖、天ぷらや衰退

戦前ーーつまりは昭和二十年以前と、戦後の津市の大きな様変りの一つに、寿し屋が異常に増えたことがある。電話帳を繰って調べてみたら、約八十軒。昭和十年代には、握り鮨の店などは、ほんの一握り。鰻屋の数より少なかったかもしれない。そのころは、祭りの日はもちろんのこと、なにかというと、家庭で寿しを作った。品数も、巻きずし、あげずし、鰯ずし、でんぶの押しずしなどと少なかった。気のきいた家では、たこ、あなご、きはだまぐろなどの握りを作った。寿し作りは、主婦の腕のみせどころ。外食で寿しを食うなどということは一般の家庭では、あまり見られなかった。外から取ってということになると、寿しよりもまず鰻。

現在のこの寿し屋繁昌の裏には、巻きずしも、お稲荷さんも、握りも出来なくなった主婦が増えたことがある。それに、お手軽な値段で食べられるということもあろう。 寿しは、もはやハレの日の食事ではなく、日常の食べものになってしまった。お客さんの接待という特別のことではなくて、「寿しでも食おうか…」といった気軽に家族そろっての食事になった。小僧寿しや小銭寿しなどの、スナック寿し店が繁昌しているのを見ると、そんな感じがする。

アメリカはもちろん、ヨーロッパでも、寿し屋が流行っているそうだ。ロサンゼルスあたりには、何百軒もの寿し屋があるとも聞いた。欧米での寿しの流行は、寿しがダイエット食品だということにあるらしい。欧米の人の嗜好に合わせて、寿しはそのネタをほとんど無限に拡張していくことだろう。これは外食産業の七不思議の一つ。やがてアメリカやフランス渡来の真ネタの寿しが登場することだろう。その傾向は津市では見えてきている。センターパレスの北の伏見通りにある「北斎」という寿し店がそれ。マイアミ巻だの、チーズ寿しなどを看板にしている。そのうち、イクラの代わりにキャビアの軍艦巻き、あるいはトロの握りに代わって、フォアグラの握りが登場するかもしれない。

寿し屋の異常な増殖とは反対に、天ぷら専門店がほとんどなくなってしまった。料亭の和風レストランや寿し屋が天ぷらを出すせいかもしれない。が、それは所詮は副次的な営業。専門店があってもいいと思うのだが…。 ときたま東京へ出ることがあると、天ぷらを食う。ギンポやハゼの天ぷら。たまらないねえ、この美味しさは…。天ぷら専門店が見当らないなんて、県外からのお客に申し訳ないみたいで······津市民の中のグルメのためにも、ぜひに、天ぷら専門店がほしい。

そんな状況の中で、 うなぎ屋は相変らず健在。人口十万そこそこの津市に、うまいうなぎ屋がずらり。それも老舗を誇る店が活躍中とあって頼もしいかぎり。 津のうなぎ屋は、事実、美味しいのだ。県外からのお客があって、昼飯にうなぎでもと、連れていくのだが、みんな賞めてくれる。よくせき、津の市民はうなぎ好きで、味がわかるんだろうねえと、変なところで感心。

うどん屋が減って、また増えた

昭和二十年以後、それ以前に、あれほど多かったうどん屋が、どんどん減っていった。昭和十年代。家にお客があると、よくうどん屋へ注文に行かされた。並のお客は、きしめん。ちょっと気のきいたお客には、うどん台かそば台の天ぷら。大事なお客には、親子丼か天ぷら丼。われわれも、松阪や伊勢へ出かけるとなると、昼食は大ていうどん。少しく金のあるときは天うどんか天そば。思い切りぜいたくに行って親子丼か天ぷら丼。

うどん屋が減っていった事情の中で、中華料理店が増えていった。これは、満洲(現東北地区)や中国から復員してきた連中が、中華料理恋しやという志向があって、それに対応したものだろう。中華そばはもちろんだが、ぎょうざ・しゅうまいの類を売る店が増えた。 ぎょうざが目玉の店もある。「あそこのぎょうざはイカすぜ」。 そんな評判が、その店の繁栄にもつながった。この国の人の中華料理への開眼は、ぎょうざ・しゅうまい、そして中華そばに始まり、香港へ満漢全席を食いに行こうやというところまで拡大してゆく。よき意味の “日中戦争”の後遺症。

二一時は目もあてられないほど減少していたうどん屋が、また、いつの間にか増え出した。 こんどは手打ちうどんという、うどん本来の姿で登場。もともと、うどんは手打ちが原型。町家はともかく、田舎では、なにかというと、自家製のうどんを打った。わが家でも、少年のころ、自家製のうどんをよく食べた。その当時身についた技術が今も残っていて、時々、思い出したように、うどんを打つ。これが仲間に評判がよくて、「うどん打って食べさせてくれや」と、よくせがまれる。

練って練って練りあげた手打ちうどんには、うどんの長い歴史のうまさがひそむ。 讃岐うどんのうまさは、小麦粉とダシと醤油の三要素の結合のせいだといわれるが、それに加えて練りと寝かせがキー。それをセールスポイントにして売り出してきたのが幸助うどん。 讃岐うどんの技法。

津の手打ちうどんには、その店独特の打ち方があって、それぞれにいい味がある。 みそ煮込みにムギトロで売る「ことぶき」。小さい店だが捨て難い味の「弁慶」。妙にグルメぶって、高い欧風料理など食べることはない。 小さなうどん屋で、うまいうどんをすする。それも一つのグルメの道。

うどんには美味しい店があるが、そばはどうもいただけない。ざるそばが好きなのだが、うなるような味のざるそばには、お目にかからなくなって久しい。先年、文福茶釜で有名な館林へ行ったが、そのときにご馳走になったざるそばの味が忘れられない。接待してくれた人が驚き呆れるほど、ざるの数を重ねた。「それだけ喜んで食べていただけたら、ご馳走したほうも嬉しいですよ」といってくれた。

「TEA・ROOM」から「サテン」へ

寿し屋の増殖が異常だと書いたが、喫茶店の増え方もまたすごい。どんな辺鄙な郊外へ行っても、必ず喫茶店がある。

昭和二十年代。復員してきてよく通ったのが国道沿いにあった「白十字」と新町駅前の「フォーゲル」。一杯のコーヒーで、ねばりにねばって、クラシックのレコードを片っぱしから聴いた。欲しくてたまらない新譜のクラシック発売されるたびに購入してくれていて、暇があると通った。音楽への傾斜を深めたのは、この二つの店のお蔭であった。先日、家の近くで、「白十字」のおばちゃんに会って、懐古談にふけった。そのころは、喫茶店などとはいわず、TEAROOMとシャレて呼んだ。二店とも、そんなハイセンスの店であった。

近ごろは、TEA・ROOMと呼べるような店は少ない。ほとんどがサテン。 喫茶店の増えた理由は、二つばかりありそうだ。この激しい流通経済の中で、社員すべてがセールスマンといえるような状況。顧客との打ち合わせに、仲間との情報交換にと、そんな“場”としての役割を、いま喫茶店は担っている。それに加えて、軽い昼食をというスナックの一面もある。 それが一つ。もう一つは、サテン族ともいうべき、高校生、大学生、それに無職のお兄さん、お姉さんの屯ろする場としての喫茶店。このごろの若い人たちは、財布の中味が濃いのか、よく喫茶店を利用して集まっている。音楽に耳傾けるでもなし、ちょっと気のきい会話をするでもなし、所在なげに漫画の雑誌をめくって、実のない話をして、時を遇す。「少年、老い易く、学なり難し」の時代は、もう遠くへ霞んでしまったのか…。

ヘソのない街のヘソのない外食産業

朝日新聞の記者が、かつて、「津はヘソのない街だ」と書いた。これは言い得て妙の言葉。まったくその通り。食べもの屋もまた、どことなくヘソのないたたずまい。なんでも一応そろってはいるが、これという特徴のある店は少ない。ドキン、あるいはズキンとくるような、強烈な個性のある食べもの屋は増えないものか…。 ほんとうは、それが、津市の個性を生み育てる母体になるのだが…。

特集の続きや、津のほんのバックナンバーは弊社にてご覧いただけます。